2024年5月19日(日)14:00開演 新国立劇場

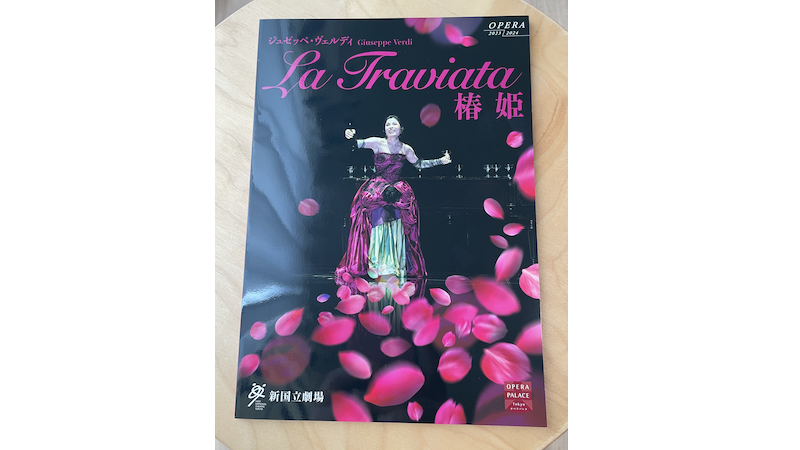

ヴェルディ 《椿姫》

指揮:フランチェスコ・ランツィロッタ

演出:ヴァンサン・ブサール

ヴィオレッタ:中村恵理

アルフレード:リッカルド・デッラ・シュッカ

ジェルモン:グスターボ・カスティーリョ

フローラ:杉山由紀

ガストン子爵:金山京介

ドゥフォール男爵:成田博之

ドビニー侯爵:近藤 圭

医師グランヴィル:久保田真澄

アンニーナ:谷口睦美

演奏:東京フィルハーモニー交響楽団

※同日に「旅するオペラ」も実施《椿姫》というオペラは批評するにはうってつけの魅力的なオペラだと思う。

「第1幕は不安定、第2幕もいまいち、第3幕でようやく調子が上がってきた感じね」

「第1幕のアリアは良かったけど、第2幕、第3幕ではちょっと深さが足りなかったわね」

「ヴィオレッタの声はよく通っていていいんだけど、演技力がいまひとつ」

観客というのはどこにいても言いたい放題である。

過去のオペラツアーでご一緒したお客様たちからも、こんな声がしばしば聞かれる。

新国立劇場では、2015年の新制作以来、およそ2年おきに再演を重ねてきたヴァンサン・ブサール演出のヴェルディのオペラ《椿姫》が、今回も早い段階からチケットの売れ行きが好調、相変わらずの人気演目であることが伺える。

これまで国内外の歌劇場で度々《椿姫》を観てきたが、スター歌手が出演するかどうかに関わらず、常に客席が埋まっている印象が強い。と同時に、実際に観たあとの観客の反応はその人気度合いに比例するようになかなか厳しい。特にヴィオレッタに対してはその傾向が顕著である。

ヴィオレッタという役は、第1幕と第2幕、第3幕でそれぞれ要求される歌唱テクニックや演技力が異なるため、3幕通して高評価を得ること自体が非常に稀である。さらに、過去も現在も多くのスター歌手が存在し、YouTubeなどで簡単に映像を拾うことも可能なので、常に比較の対象に晒される。これほど有名な《椿姫》というオペラにおいて、ヴィオレッタという役に対する評価が厳しくなるのは、他のオペラでもそう多くはないのではないかと思う。それほど、ヴィオレッタという役は「難しい」のだ。

ソプラノにとって花形であり憧れの役である一方で、3幕通して歌いきるタフさとエネルギーが求められる。全幕出ずっぱりで同様の女性が主役のオペラには、カルメンやトスカなどもあるが、ヴィオレッタほど各幕で異なる声質の要求はされないように思う。

まもなく、東京と神奈川では2024年注目の来日オペラ、英国ロイヤル・オペラの《リゴレット》と《トゥーランドット》が開幕するが、

イギリスが世界に誇る英国ロイヤル・オペラ(ロイヤル・オペラ・ハウス)で2008年にデビューしたのが、今回《椿姫》のタイトルロールを演じた中村恵理さんだ。

新国立劇場のオペラ研修所修了後、英国ロイヤル・オペラで研鑽を積み、ヨーロッパの名門歌劇場で活躍を続ける日本人オペラ歌手は多くはない。中村恵理さんは、ロイヤル・オペラ・ハウスでのヴィオレッタの経験は無いそうで、プッチーニの《蝶々夫人》のタイトルロールを2022年に演じている。

今回の公演についての私の感想としては、アルフレード役のデッラ・シュッカにやや物足りなさがあり、第1幕のヴィオレッタ(中村)は一人で舞台を盛り上げていかなければならない空気感があった。私が考える第1幕の理想は、ヴィオレッタとアルフレードが「乾杯の歌」からノンストップで、ヴィオレッタのアリア「花から花へ」まで互いに共鳴し引っ張っていくというもの。そのあたりが多少もたつき感があり、アリア「花から花へ」のハイEsにたどり着く頃には少しきつそうに感じた。一方、第2幕のジェルモンとの二重唱での追い詰められていく緊迫した表現力、第3幕では絶望と隣り合わせの状態からアルフレードとの再会で見せた一瞬の希望の光が声に差し込んでくる様子がはっきりと感じ取れた。華やかなコロラトゥーラを全面に押し出すタイプではなく、プッチーニの蝶々さんやリューのような演技と感情の迸りを表現する役柄が中村恵理さんには似合っているのだと感じる。

ジェルモン役のカスティーリョについても触れておきたい。若干イケイケな紳士風が好みではなかったものの、第2幕のヴィオレッタとの二重唱からジェルモンのアリアにかけての安定感は見事で、アルフレードの線の細さを補っていた。また、ブサールの演出は、鏡を用いた舞台が奥行きを見せ、洗練されたものであったが、全体的に暗めの演出で、私が今回座ったような上層階の離れた席から見るとやはりみづらさが拭えない。指揮のランツィロッタと東京フィルの演奏については、特段のインパクトは残念ながら感じず、可もなく不可もなくというところ。

ところで、ヴィオレッタという難役は果たして何歳まで歌えるのか。キャリアの途上で多くの名演を残してきたスター歌手たちも、ヴィオレッタという難役といつまでも付き合えるものではない。前述の英国ロイヤルオペラで華々しく世界に羽ばたいたアンジェラ・ゲオルギューは2010年以降演じておらず45歳以降はヴィオレッタは殆ど演じていない(その後の10年間はトスカ、ラ・ボエームのミミなど演じているが)。ナタリー・デセイは47歳までMETやエクス・アン・プロヴァンス音楽祭などでその美声と演技力でヴィオレッタを演じてきたが、その翌年にはヴィオレッタだけでなくオペラ界からも引退してしまった。アンナ・ネトレプコも2005年のザルツブルク音楽祭の登場からほぼ毎年2009年まで各地で同役を演じていたが、その後は5年に一度のペースでぐっと減っている(ここ数年はアイーダ、マクベス夫人、トゥーランドットといったドラマティック・ソプラノ寄りの役が増えている)。一方、ルネ・フレミングは50歳少し前までヴィオレッタを歌っており、ヴィオレッタ歴としては比較的長い。このように、ヴィオレッタを演じる年齢には幅があり、各歌手のキャリアの中でどのようにこの役に向き合ってきたのかを、あれこれ想像してみるのもなかなかおもしろい。

今後も多くの《椿姫》に出逢いつづけ、様々な年代の歌手たちがどうヴィオレッタを演じているかを楽しんでみたいと思う。ついつい過去に聴いたヴィオレッタとの比較をしたくなるときには多少控えめに、その歌手のキャリアとともにヴィオレッタという役をどう表現するかに注目し、理解を深めていくと、名作がより深く味わい深いものになるのではと思う。