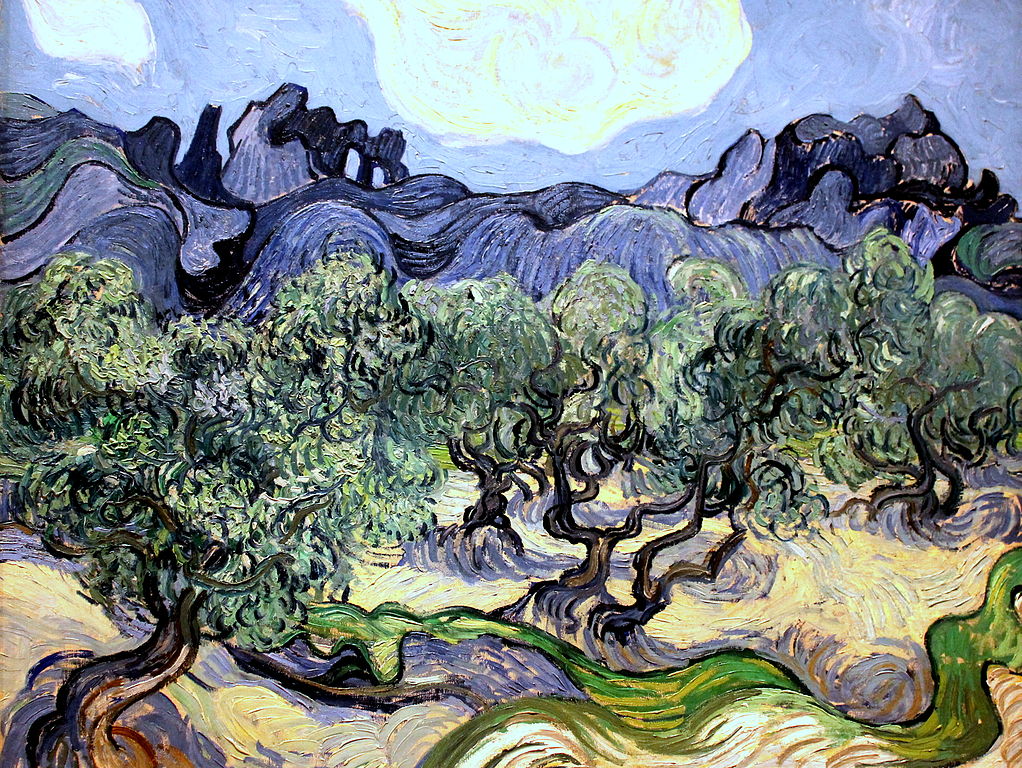

フィンセント・ファン・ゴッホ。

このあまりに有名な画家の手紙が3巻におよぶ文庫本にまとめられている。

原田マハの「たゆたえども沈まず」と、ちょうどその頃SOMPO美術館で「ひまわり」に出逢い、にわかにゴッホへの関心が湧いて読み始めたのだが、50年以上前に翻訳された文章でいささか読みづらさもあって全編を読み終えるまでには暫しの時間を要した。

さて、多くの人がそう思うように、私の中でのゴッホのイメージというのは、生前その作品はまったく売れず貧乏なまま精神に異常をきたし、耳を切り落とし、最後は拳銃で自殺をした悲劇の画家。しかし死後その作品が評価され現在に至る、というものではなかろうか。

「たゆたえども沈まず」に登場するゴッホはこのイメージで描かれていたと思うし、兄弟愛に感情移入させる描写に重きを置き、読み手の意識を向かわせていたため、ゴッホの人間性そのものへの考察のようなものはあまり感じ取れなかった。

ゴッホという画家とその作品を深く知りたいのなら、この3巻に及ぶ手紙(記録)は読むべき必須の書だと思う。

その理由は3つ。

3つの理由

■傑作が多く生まれたとされる晩年の3年間に書かれたものだから

■弟への手紙は「制作の記録」であり制作費捻出のため嘆願書 絵画への情熱を記した記録だから

■人間味あふれるゴッホという人物がよくわかるから

なお、今回の記事はゴッホのひととおりの生涯や作品をよく知る人にとっては既知のものであると思われるので、新鮮味はないかもしれない。

一方で、前述のようにゴッホのイメージが「精神に異常をきたした画家」と思っている人にはきっと参考になると思う。そして、ゴッホと同じように生前には評価されず死後になってその真価が認められた音楽家シューベルトとの比較にも触れる。

傑作が多く生まれたとされる晩年の3年間に書かれたものだから

収められている手紙は、1887年の夏から自殺した1890年7月まで。

(上巻=ベルナール編 ~ 中巻&下巻=テオドル編)

傑作と呼ばれる多くの作品がこの晩年に集中している。

37歳の生涯の中でのわずか3年間だ。

そもそも、ゴッホはそれ以前には聖職者を志すも願いは叶わずその挫折を経て画家を目指したのが25~6歳と言われているから画家としての人生は10年足らずである。

ゴッホが生涯残した作品はおよそ2000点。(油彩が3割、素描が7割弱、残りは版画とされている)とうにゴッホの年齢を超え、人生の折返し地点も過ぎた私からすると10年なんてあっという間。その間に2000点と聞くだけでも絵画に対する情熱の大きさは計り知れない。

その溢れんばかりの情熱は、友人であるベルナールに対しては理論的に、ときに聖職者が信徒に語るかのように先輩画家としての誇りを持って語られる。

一方、弟テオドルに対しては、理論的に語られることもあるが、大部分は肉親にしか打ち明けられないような感情を帯びた文章で語られている。

友人、弟、それぞれにゴッホの人柄が滲みでているのだが、上巻の前半部はベルナールの回想から始まるので、前後の脈略の分からない状態で読み始めた私はここでつまずいてしまった。

なので、中・下巻を先に読んでから、上巻を読み始めると、きっとそうしたつまづきは起きないと思うので、おすすめする。

手紙を読むと、これら傑作と呼ばれる作品の生まれた背景やその意味を捉える一歩になるだろうし、新たな謎もひょっとしたら生まれるかもしれないが、

そこには細かく制作過程に触れている箇所がいくつもあるので、より深くゴッホを知りたければ手紙の存在は無視できない。

弟への手紙は「制作の記録」であり制作費捻出のため嘆願書 絵画への情熱を記した記録だから

中・下巻(テオドル宛)の手紙では、大半においてゴッホから弟宛に「今なに描いているか、描こうとしているか」ということが、日々の出来事とともに事細かく記されている。

作品数が増えれば増えるほど制作費は膨れ上がるため、食生活なども切り詰める様子もリアルに書かれている。しかしながらこうした制作の記録の一番の目的は、弟にお金の仕送りを頼みこむためで、嘆願書のような役割を持つ。

アルルに移住した直後あたりでは、嘆願する様子もまだ明るくポジティブであるのだが、

「もし僕の大体の計画をいうなら、からだを丈夫にしてこの土地によく慣れるには一年はかかるし、そして落ち着けるようにするためには千フランは要る。もし最初の年に ―― 今年 ――― 生活費を月に百フランと、この家(アルルの)のために百フラン使ったら、絵を描く金が一文もなくなってしまう訳だ。でも、今年の終わりには儲けて、住まいも健康も少しはましになるようにしたい。その間、僕の日課は毎日素描することと、そのうえ月に二三枚は油絵を描くことだ。(中略)一年後の僕は見違えるような男になるだろう。」(テオドル宛/中巻)

ゴーガンとの生活が破綻し、自身も精神障害の発作を起こしアルルを離れたあと、療養生活を送っていたサン=レミから弟に送った手紙には、生涯の伴侶に出会い幸せに包まれている弟のことを気遣い、絵画への執着を感じさせるものの明らかに一歩も二歩もひいて遠慮がちに頼む様子が伺える。

「どうしてここへ来たかと自問し、何度考えてみてもおかしい、結局それが単にちょっとした事故であったと知りながら、ひどい恐怖と嫌悪に襲われ、何も考えられなくなるのが不思議でしょうがない。(中略)でも、活動的になるため、出来るだけのことをし、少なくともその意味では、以前にもましてよい絵を描くためにも有意義だと思うから、君も当てにしてくれていい。(中略)もしも絵具、画布等を送るのが無理な月があったら、送ってくれなくていい、抽象的な芸術をやるよりは生きる方がましだ。まず家が悲しかったり、死んだようであってはいけない。それから手をつけるべきで、絵はあとまわしだ。」(テオドル宛/下巻)

嘆願書としての手紙の役割は生涯続いたものの、それは決して金の無心のための道具ではない。常に弟への敬意を込めたゴッホの人柄が滲み出ている。と同時に、絵画への溢れんばかりの情熱が「幾らいくらのお金を送ってほしい…」という願いととともに書かれている。

人間味あふれるゴッホという人物がよくわかるから

3つの理由のうち、もっとも重要なのがこの理由だ。

上巻の語り手は画家ベルナールであるが、ベルナールはゴッホのことを「浪漫的」と表現している。

私はゴッホという画家は、孤独を好み、生涯のすべてを絵画に捧げた「孤高な人」というイメージを抱いていた。

ところが、実際に手紙から受け取れるゴッホの人間像は、ベルナールのいうように画家たちが幸せになるための理想郷(希望の宿)をつくり、画家の社会的地位を少しでも向上させることに情熱を注いできた人間で、後輩であるベルナールや弟テオドル、さらにゴーガンに対してもお節介と思われるくらいの世話を焼いたり、口を出したり、ときには自己主張をし、言い過ぎたと自ら感じれば素直に反省する真面目な一面も持ち合わせていた。

孤高とはとても言えないほど、人との触れ合いや見えない絆を大切にしていた情に溢れた人物だったことが伺える。特に、ゴーガンに対しては執着の度合いが過ぎるようなほどしつこく関わりを持とうとしており(対照的にゴーガンはとても性格的にもドライだった)ゴーガンとの生活が破綻してもなおゴーガンを気遣う様子が弟への手紙で繰り返し書かれている。

とにかく手紙から伝わるのは「人間味あふれるゴッホ」なのだ。

もう一つの側面は、ゴッホより少し前に生きたフランス画家の大家たち(ドラクロワ、ミレー、ドーミエ)への尊敬に溢れた眼差し。ゴッホにとって模写は生涯をかけて取り組んできた研究心の現れであり、精神的支柱であったと言われている。

その姿勢は常に謙虚であったし、それを少しでも遮ろうとする事象が起こると時には声を荒げて(手紙だから実際の声は聞こえないものの)真っ向から意見を主張することもあった。これらはベルナール宛の手紙にしばしば登場する。

ゴッホが望んでいたこと

結局、ゴッホは何を望んでいたのだろうか?

それは、ベルナール宛の手紙の途中に登場するこの一節から読み取ることができる。

「今後、絵画がそうあるべきだと、いつも考えているのだが、現代美術そのものが切り離された個人の力を越えて、ギリシャの彫刻家や、ドイツの音楽家、フランスの小説家たちに匹敵するような高い地位にまで到達しなければならないということである。それは、おそらくある人達が結合して、共通の理想を遂行してこそ可能なのだ」(ベルナール宛/前巻)

私は、彫刻も小説も語れるほど詳しくはないので、ここでは「ドイツの音楽家」という点に着目したい。

なるほど、1800年代の西洋音楽史においてはゴッホの生まれ故郷であるオランダに名の知れた音楽家はぱっと思い浮かばない。

一方、この時代のドイツの音楽家といえば、メンデルスゾーン、シューマン、ワーグナー、ブラームスが活躍した時代で、彼らはドイツ国内にとどまらずヨーロッパ各地で活動し名声を得ていた。中でもメンデルスゾーンは、現代では音楽の父とも呼ばれるJ.S.バッハの音楽の再評価・復興に尽力した音楽家としても知られる。

ここで私はフランスの音楽家はなぜ出てこないのだろう?という疑問が湧くのだが、1800年代はサン=サーンスやマスネ、ビゼー、フォーレといった音楽家たちがいて、ビゼーを除けば生前に相応の評価を得ていたはずで、そこまでの名声がなかったとは考えにくい。では、なぜゴッホはドイツの音楽家たち、と手紙に書いたのだろうか。

ゴッホと同じように、死後になって評価された音楽家シューベルト

ゴッホと同じように、生前にはあまり知られることなく、死後、その人と作品が評価された音楽家にオーストリア生まれのシューベルト(31歳没)がいる。およそ18年間の活動期間で作曲した作品は1,000曲(うちドイツ歌曲が600曲以上)と言われ、モーツァルトやバッハ並の作品数の多さだ。

シューベルトは生前たいへん多くの友人に恵まれており、シューベルティアーデと呼ばれる音楽仲間との音楽会をしばしば開催した記録も残されている。ただ、死後シューベルトの作品を評価したのは、国境を越えはるかドイツからやってきたシューマンで、シューマンがシューベルトの兄を訪問したことがきっかけとなり、そのとき既に没後10年が過ぎていた。その後、シューマンからメンデルスゾーンに引き継がれ、ドイツ国内で再評価を得て、現在に至る。

ここでわかることは、音楽家が再評価されるには評価する側の社会的地位がなければ実現し得ないということ。その点においてゴッホの目にはシューマンやメンデルスゾーンのような音楽家たちは、社会的地位が確立されていた音楽家であって、フランスの音楽家たちとは一線を画すると認識していた可能性があり、それだと納得がいく。

ゴッホに話を戻そう。

およそ死後10年後を経て、弟テオの妻であったヨハンナ・ファン・ゴッホ=ボンゲル(通称ヨー)やベルナールの手によって知名度向上が図られた。

昔も今も、人はどれほどの才能に恵まれていても、真に孤高であるとしたら、そのまま誰にも知られることなく埋没するに違いない。つまり才能が評価されるには多かれ少なかれ人間味のある魅力的な人物でなければならない。なぜなら人は人によって評価され、支持され、生かされるからだ。

ゴッホも、シューベルトも、人との関わりに無関心でなかったこと、友を想い、大切にしてきたからこそ、後世にその価値が再認識され、今に受け継がれている。

その点ではこの2人の芸術家は似た者同士かもしれない。

-

東京にあるゴッホの《ひまわり》の話と名画を予習するということ

続きを見る

-

パリへの憧れとゴッホ兄弟の物語『たゆたえども沈まず』原田マハ

続きを見る