チャイコフスキーが晩年に作曲したオペラ《イオランタ》とバレエ《くるみ割り人形》は、1892年に同日に初演された“姉妹作品”である。しかし現代では、それぞれ独立した演目として上演されることがほとんどであり、特に《くるみ割り人形》はクリスマス・シーズンの定番バレエとして世界中で愛されている。一方、《イオランタ》は《エウゲニ・オネーギン》や《スペードの女王》に比べ上演機会が少なく、日本ではまだ馴染みが薄い。

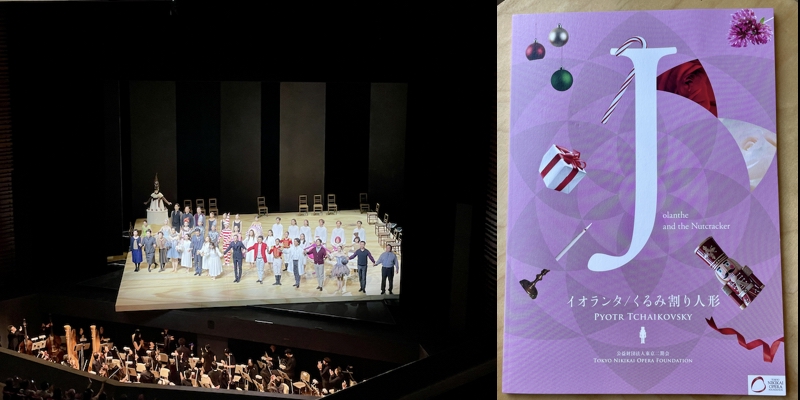

今回、東京二期会が主催し、ウィーン・フォルクスオーパーとウィーン国立バレエ団との共同制作によって実現したのが、この《イオランタ&くるみ割り人形》である。演出はフォルクスオーパー芸術監督ロッテ・デ・ベア。東京フィルハーモニー交響楽団、東京シティ・バレエ団が加わり、全4公演が東京文化会館で上演され、この後も愛知、大分での公演が予定されている。

舞台は《くるみ割り人形》の序曲から始まるが、その音楽は曖昧に揺れながら、自然と《イオランタ》の世界へと変容していく。物語はオペラの筋に沿って進むが、随所にバレエが差し込まれ、《くるみ割り人形》の音楽と舞踊はイオランタの内面──記憶、夢、憧れ──の象徴として描かれる。

この構成は、2016年パリ・オペラ座で上演されたD.チャルニャコフ演出(ソーニャ・ヨンチェヴァ主演)にも通じる。そちらでは《くるみ割り人形》の誕生会の中で《イオランタ》が劇中劇として上演される仕立てだったが、今回の演出はさらに一歩踏み込み、両作品を詩的かつドラマティックに融合させ、新たな舞台作品として創造されている。

後半ではルネ王の苦悩、イオランタとヴォデモンの決意が交錯し、クライマックスでは合唱による祝福のテーマに続いて、《くるみ割り人形》の終曲(アポテオーズ)が追憶のように舞台全体を包み込む。

事前に開催したセミナーでは、「予習をしたうえで、自分なりの“推しポイント”を持って観に行くと、より深く味わえる」と提案した。私自身の“推し”は、《イオランタ》のヒロインによる美しいアリア、ルネ王の苦悩を映し出すアリア、そして終盤の祝福の合唱によるフィナーレの輝きである。そして《くるみ割り人形》の中では、第2幕「金平糖の精と王子のパ・ド・ドゥ」がとりわけ胸を高鳴らせる一曲。今回の演出では、このドラマティックな音楽がイオランタとヴォデモンの“愛の目覚め”と重なり合い、「そう来たか」と唸る間もなく、心を深く揺さぶられた。

歌手陣はすべて二期会所属。ロシア語上演というハードルを超えて、いずれも水準の高い歌唱を聴かせた。川越未晴(イオランタ)は叙情的かつ芯のある声で、終始舞台の中心として輝いていた。岸浪愛学(ヴォデモン)は繊細なリリックテノールで誠実な愛情を歌い上げ、北川辰彦(ルネ王)は渋みのある低音で王の内面を深く描き出した。医師役の宮本益光も、説得力ある歌唱でドラマを支えていた。

マキシム・パスカル指揮による演奏は、煌びやかさと抒情、緊張感のバランスが絶妙で、舞台全体を豊かに彩っていた。特に第一部と第二部のフィナーレでは、音楽と舞台、視覚と感情がひとつに結びつき、会場全体が深い余韻と高揚感に包まれていた。

オペラとバレエの融合でありながら、《イオランタ》という物語の軸が崩れることなく、両者が詩的に共鳴し合う稀有な舞台であった。演目を事前にざっと予習してから観ることで、感じ取れる深みが何倍にも広がるだろう。

二期会公式WEBサイト

https://nikikai.jp/lineup/iolanta2025/

オペラ&バレエのコラボ企画!『イオランタ』『くるみ割り人形」解説&観劇&アフター

https://musik-travelers.com/operacalss_250719/