そこはフランスの元貴族の古いお屋敷。16~17世紀頃に建てられたとされる。

建物の一角にある薄暗い書斎に一人の男性がいる。

男性は、傍の燭台に蜜ろうそくを灯し、厚さ12cmほどある大きな本をゆっくりと

ページをめくりながら読んでいる。

本のタイトルには『ロベルト・シューマン』の文字が見える。

やがて、男性は椅子から立ち上がり、無言で書棚に向かう。

次に手にとった本のタイトルには『フランツ・リスト』の文字が。

こちらもかなり古い本のようで、ところどころ本の端に擦り切れた様子が伺える。

再び手に取り読み始める。紙が破れないように丁寧にめくりながら、

それからほとんど身動きせずに本に集中する。

そのまま何時間もろうそくの灯が消えつづけるまで。

東京オペラシティで聴いたカントロフの音楽は、私がこれまでの人生で出逢ったピアノ演奏のトップ3に間違いなく入ると確信できるほどのインパクトを与えた。

誤解を恐れずに言うならば、これまで出逢ったピアニストの演奏が霞んでしまうとかそういうことでは一切なく、「新しい世界」を見せてもらったという衝撃に近い。

ちなみに私のトップ3は、2011年1月にザルツブルク祝祭大劇場で聴いたポリーニとウィーン・フィル(ジョナサン・ノット指揮)のモーツァルト《ピアノ協奏曲第23番》、2014年3月に東京オペラシティで聴いたシフのメンデルスゾーン《厳格な変奏曲》、そして2010年12月 すみだトリフォニー、アルゲリッチ&アルミンク指揮 新日本フィルによる ラヴェル《ピアノ協奏曲ト長調》の3つ。

この中では、

ピアニストの目の前には作曲家の姿があり、そして作品がある。

聴き手は彼・彼女がその作品をどう表現するのか?どう演じるのか?どう解釈するのか?に関心を寄せ(これはピアノに限ったことではないが)その表現や解釈を、ピアニストを通して聴き手が共感する、その共感の大きさが広ければ広いほど記憶に残るインパクトのある演奏だと思っている。

ポリーニとモーツァルト、シフとメンデルスゾーン、そしてアルゲリッチとラヴェル。彼らの世界観それぞれを演奏を通して垣間見るのだが、そこには「ピアニスト」

ところが、カントロフの場合、ピアニストであるにはあるのだが、

冒頭に記した「光景」は、

それが、これまでに出逢ったピアニストと最も違う点、私のいう「

リストもシューマンも、スクリャービンも何もかもすべて彼が読む本のタイトルに置き換わり、彼の手の中に収まるかのように、カントロフの独特の世界に変わってしまった、それは作品と作品との間に「間」を置かずに弾き続ける演奏スタイルにも一因があるかもしれないが、いずれにしてもそんな体験はこれまでにないものだった。

一方で、こういった感想を書くと若干の抵抗感を覚える人も少なからずいるかもしれない。感動はその度合いが大きければ大きいほど、文字にするととても安っぽく見えてしまうから、そっと心の片隅に留めておくほうがずっと良いのかもしれない。

終演後に投稿されたSNS界隈では総じてカントロフは好評だったようだが、彼よりチケット代の高いピアニストはもっとたくさんいるし、特に最近ではチケット自体取るのが困難なピアニストだって何人もいるのだから、それらと比較されてしまうと少々返答に困ってしまう。しかしながら、カントロフの音楽は、ピアニストが奏でる「ピアノ」の音を超越した、次元の全く違う音楽だったということが少しでもこのブログで伝わるのなら嬉しい。

ちなみに私の今回の推しは、休憩後の《ペトラルカのソネット》と《悲しみのゴンドラ》。25歳でこれほどまでに色香ある艷やかな表現に度肝を抜かれた。これからの行く末が恐ろしい。

もうひとつは、スクリャービンの詩曲から間を開けずに《ダンテを読んで》に入ったところ。本来フォルテで始まるこの曲であるが、私の耳にはメゾ・フォルテに聴こえた。

ここをフォルテにしてしまうと、きっとプログラム全体を繋ぐ糸が途切れてしまうから(そうしなかった)だろうと勝手に解釈をしている。

余談であるが、休憩中に場内に 「本公演のカーテンコール中の写真撮影OK」 というアナウンスが流れた。

なるほど、これはとても良いアイデアだな、と思った。

海外のオペラ座やコンサートホールでは、カーテンコールに時々スマホで皆さん撮っている様子を見かけるけれども、日本は開演前であってもNGなところが多くずっと窮屈に感じていた。演奏中の撮影やマナー違反を危惧する点は否定はできないけれども、

今の時代、誰よりも早く感動をお客さんがSNSで伝えてくれるわけですから、絶好の宣伝チャンスになるわけであって、これを活用しない「手」はないのではと思ってもいるのです。

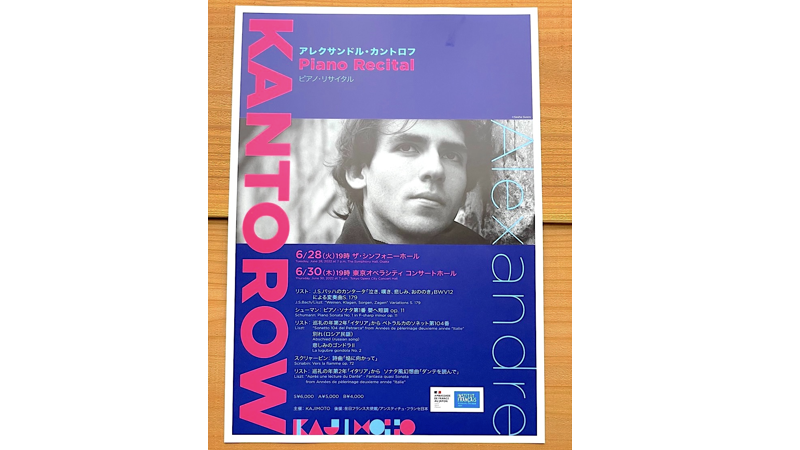

2022年6月30日(木)19:00 開演(東京オペラシティコンサートホール)

リスト 《J.S.バッハのカンタータ「泣き、嘆き、悲しみ、おののき」BWV12による前奏曲 S.179》

シューマン《ピアノ・ソナタ第1番 嬰へ短調 op.11》

リスト《巡礼の年第2年「イタリア」から ペトラルカのソネット第104番》

リスト《別れ(ロシア民謡)》

リスト《悲しみのゴンドラ II》

スクリャービン《詩曲「焔に向かって」》

リスト《巡礼の年第2年「イタリア」から ソナタ風幻想曲「ダンテを読んで」》

★アンコール★

グルック(ズガンバーティ編)《精霊の踊り》

ストラヴィンスキー(アゴスティ編)《バレエ「火の鳥」から フィナーレ》

ヴェチェイ(シフラ編)《悲しきワルツ》

ブラームス 《4つのバラード op.10から 第2曲》

モンポウ 《歌と踊り op.47-6》

ブラームス 《4つのバラード op.10から 第1曲》